京都市左京区の高性能住宅にてISO基準に則った気密測定を行う

高気密高断熱のすまいづくりを考えておられる方であれば、「気密検査」や「気密測定」という言葉を聞いたことがあると思います。文字の通り、建物の気密性能を測る検査です。しかし、気密測定はお客様に引き渡される前に行うため、測定の実際をご覧になられた方は少ないのではないでしょうか。

今回のコラムでは、一般的な気密測定がどのように行われるかの紹介と、当社が建築し令和7年2月に完成した住宅にて行ったISO(International Organization for Standardizationの略。国際標準化機構のこと)基準に則った気密測定についてご紹介をいたします。

一般的な気密測定の手順

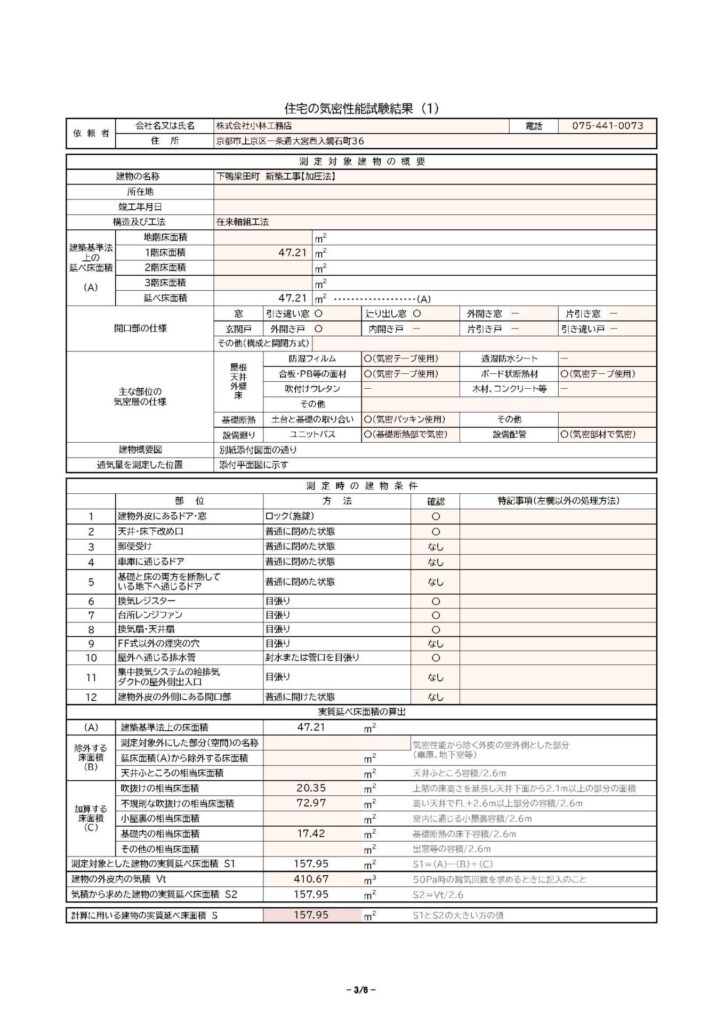

気密測定の測定方法は、ざっくり言うと密閉した家の中に風を送り加圧する、または空気を抜いて減圧したときに、建物からどのくらい空気が漏れるかを調べるものです。まずは、国内で広く用いられているJIS(Japanese Industrial Standardsの略。日本産業規格のこと)基準に基づく気密測定の手順についてご紹介をします。

1.準備

- 風の影響があるとデータにばらつきが出るため、測定時に風速が3m/s以下であるか確認します。

- 窓やドアを全て閉めます。換気口やキッチンの換気扇に目張りをして塞ぎます。

- 給排水設備のトラップに水を入れ空気が流れないようにします。

- 各部屋のドアやふすまは開けておきます。

2.測定

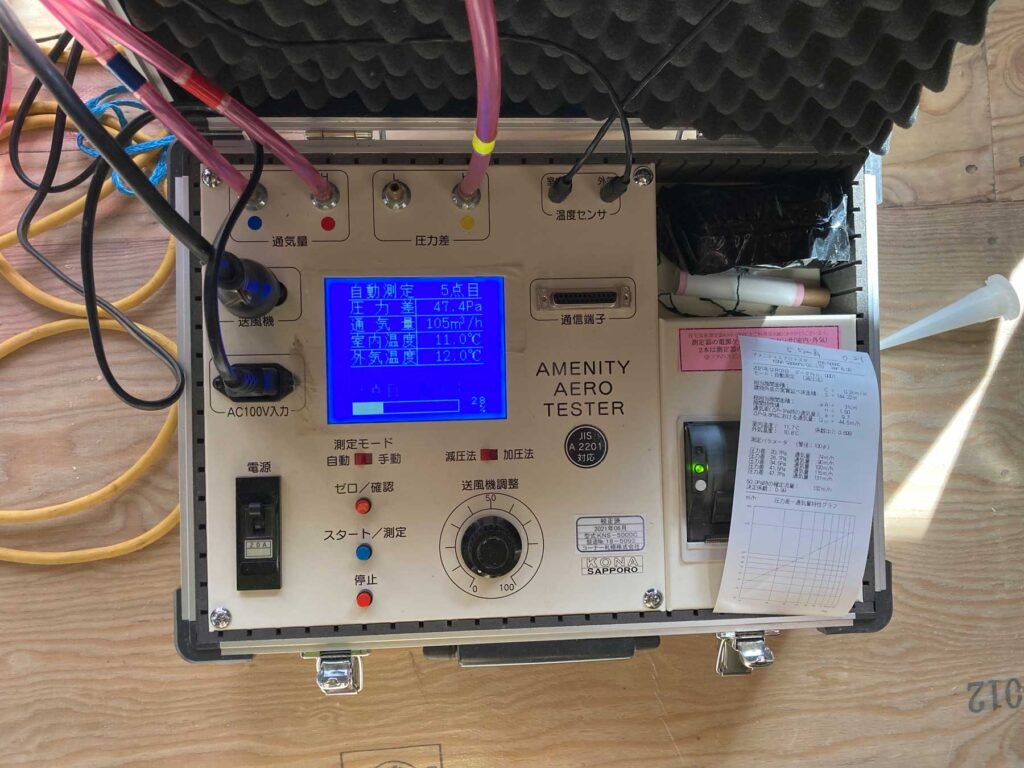

- 窓に気密測定器を設置します。測定器は送風ファンと圧力計、風量計、温度計が組み合わされています。

- 測定器と建物との間にすき間ができないよう密閉します。

- 気密測定器の送風ファンを回し、住宅内部の気圧を変化させます。

- 圧力差、風量、外気・室内温度を測定器に記録します。

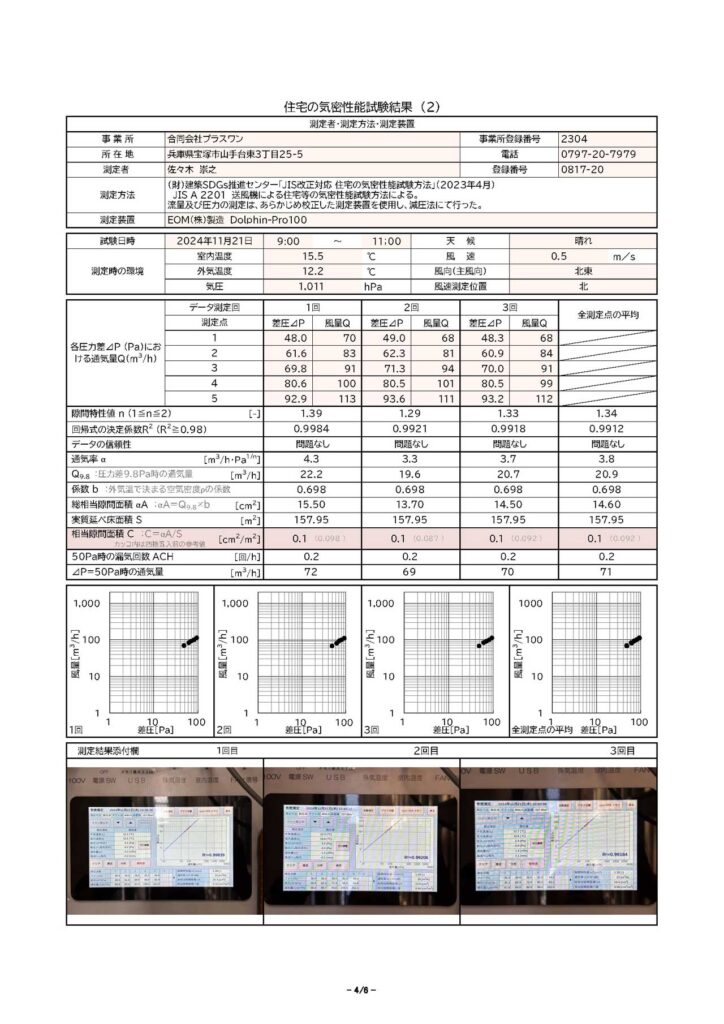

- 気圧差を変えながら空気量を何点かで(3点以上、一般的には5点)測定し、データを収集します。

3.気密性能の算出

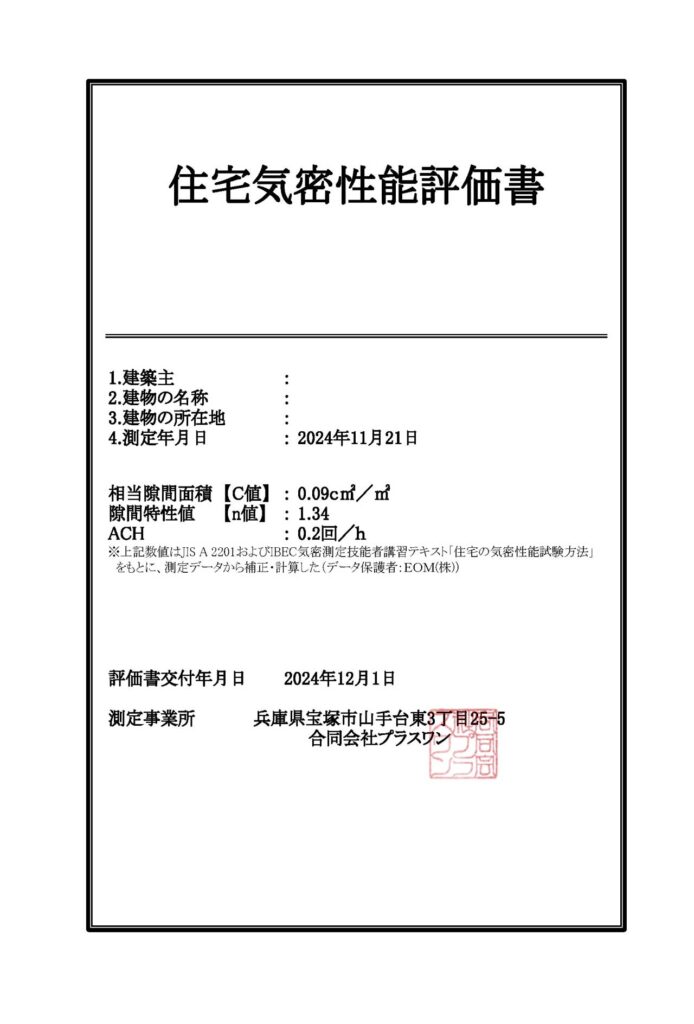

- 収集したデータをもとに、住宅の気密性能を表すC値(相当隙間面積)を算出します。

- C値は住宅の隙間がどれくらいあるかを示す値で、建物の床面積あたりどのくらいのすき間があるかを示します。単位はcm2/m2で、数値が小さいほど気密性能が高いことを意味します。

以上が、国内で一般的に行われている気密検査です。

ISOに則った気密測定を行う

さて、今回、当社ではISOで決められた手順の気密測定を行いました。ISO基準も基本的にはJIS基準と同じですが、いくつかの点で違いがあります。異なる点の主なものを以下に紹介します。

1.気密測定の前に建物内外の圧力差を測定します

事前に差圧計という機器を使って建物の内と外の圧力差を測定します。10ヶ所以上でそれぞれ30秒以上測定します。取得した数値は気密測定データの補正に用います。気圧は風の強さによって変化するので、風が強く内外の圧力差が5Pa(パスカル:圧力の単位)以上ある場合は、測定を中止します。

なお、JISでは気密測定は風速3m/s以下でおこなうことが条件となっています。風速3m/s以上あり、かつ内外の圧力差が3Pa以上ある場合は、測定を中止します。つまり、測定時の条件については、JISのほうがより厳しく設定されていると言えます。

2.測定は加圧と減圧の2つの条件下でおこないます。

測定は加圧した(建物内に送風して気圧を高めた)状態と減圧した(建物内の空気を吸い出して気圧を下げた)状態の2つの条件下で、それぞれ3セットおこないます。これに対して、JIS基準では減圧法にて数回で可とされています。

3.測定時の圧力差範囲が広いです

ISOでは、加圧・減圧それぞれ最小10Pa〜最大50Paを超えて(推奨は最大60Pa以上)で5点以上を計測することが決められています。これに対して、JISでは10Pa以上50Pa以下で5点以上を測定します。

4.測定後に再び圧力差を測定します

加圧、減圧それぞれの条件下での気密測定が終了するたびに、建物内外の圧力差を再び測定します。

5.気密性能の算出には圧力差を加味し補正する

測定前の平均圧力差と測定後の平均圧力差との平均を算出し、測定データの圧力にプラス/マイナスして補正をおこないます。

以上のように、ISO基準の方がより厳格な測定条件と手順を要求する傾向にあります。

また、日本独自の建築事情を考慮して、JIS基準では相当隙間面積(C値)を主な指標としている点が特徴的です。

JIS:相当隙間面積(C値)を主な指標として使用します。

ISO:換気回数(n50値)を主な指標として使用します。

なぜISOに則った気密測定をするのか

今回、当社がISOに則った気密測定を行った理由は、今後「パッシブハウス認定」を目指していくためです。パッシブハウス認定とは、ドイツのパッシブハウス研究所等と連携しながら日本向けパッシブハウスの普及を目指す、「一般社団法人パッシブハウス・ジャパン」が認定する、日本型省エネ住宅です。

パッシブハウス認定を行う際、気密測定に関して「日本もISO規格に従うように」とドイツのパッシブハウス研究所(Passive House Institute)より指導があったことを受け、一般社団法人パッシブハウス・ジャパンもISOに則った気密測定を推奨するになりました。

なお、今回、気密測定を行った住宅は、事情によりパッシブハウス認定を申請することはありませんでしたが、気密測定の結果はパッシブハウスのレベルを十分にクリアできるものでした。そして、当社の気密施工の技術レベルを証明するものでもありました。

まとめ

将来的に「パッシブハウス認定」のすまいづくりをしていくために、今回、ISO基準の気密測定をすることにしました。ISO基準は国内で広く行われているJIS基準より厳格な測定条件と手順を要求するものであることがわかりました。

ただし、JIS基準が不正確だというわけではありません。JIS基準も住宅の気密性能を証明するのに十分な正確性を備えています。また、JIS基準の測定方法も数年に一度ごとに改定が行われ、より正確な測定が行えるものと変化しています。

ISOの気密性能の指標である「n50値」がまだ国内で広く認知されていない今は、当社でもJIS基準の「C値」を住宅の性能を示す指標として使用していく予定ですが、将来的には国際規格である「n50値」で気密性能を示すパッシブハウスを当社が建てる住宅のデフォルトにしていきたいと考えています。

これからパッシブハウスづくりをしようかお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。